本文目录导读:

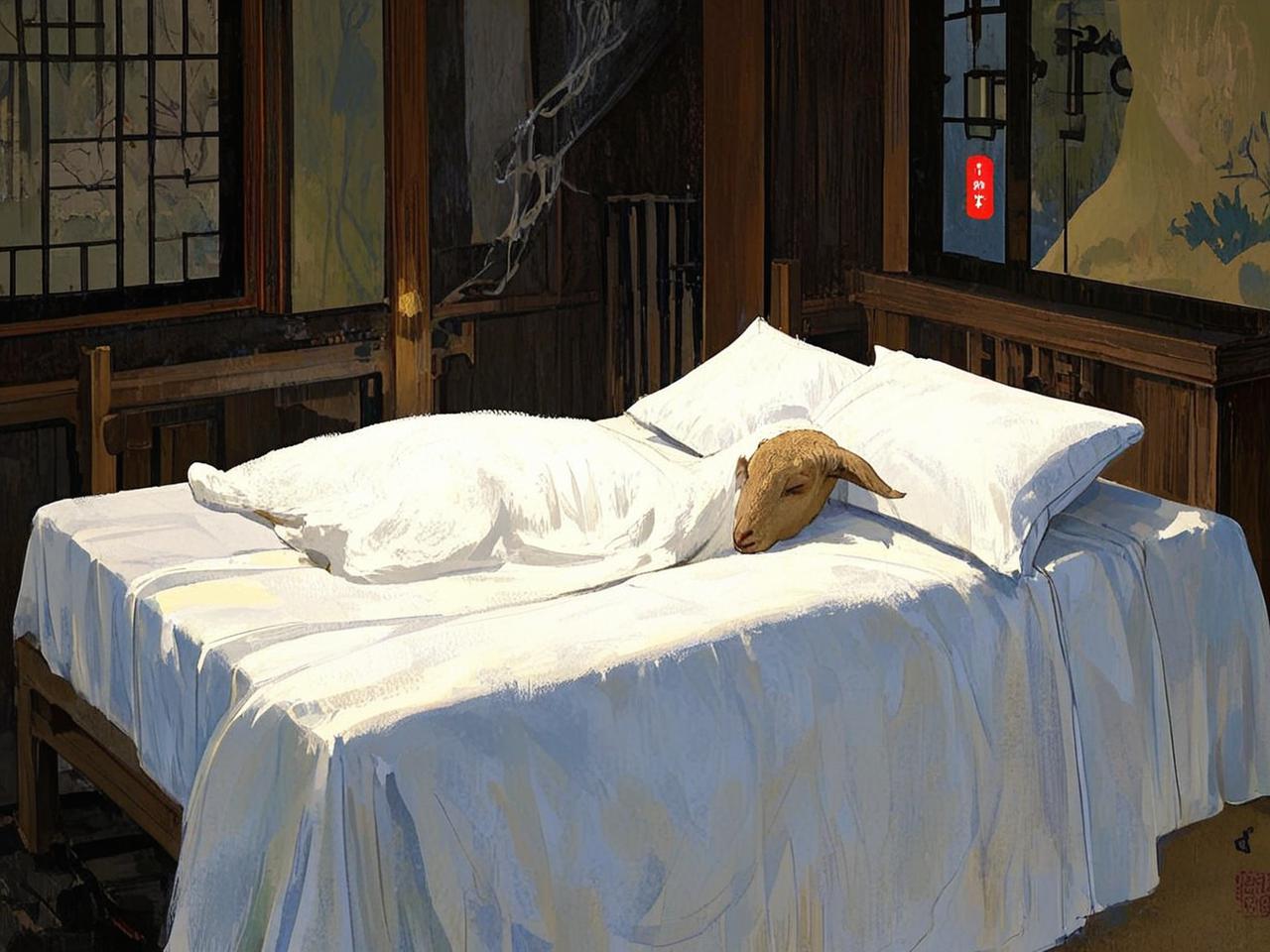

在中国民间,流传着许多充满智慧的俗语,它们以简练的语言承载着世代相传的生活经验和哲学思考。“一床不睡俩羊”便是其中之一,这句俗语表面看似简单,却蕴含着深刻的文化内涵和社会意义,它不仅仅是对睡眠习惯的描述,更是一种对人际关系、家庭和谐乃至社会秩序的隐喻,本文将探讨这一说法的起源、文化背景,以及它在现代社会的适用性与反思。

起源与文化背景

“一床不睡俩羊”的说法源于中国传统的农耕文化,羊在中华文化中常被视为温顺、合群的动物,但同时也象征着固执和独立性,古人观察到,两只羊如果同睡一床(即共享一个狭小空间),容易因争夺空间或资源而发生冲突,导致彼此不安,这一观察被引申到人际关系中,尤其是家庭和夫妻之间,暗示即使是最亲密的关系,也需要适当的个人空间和界限,否则可能引发矛盾。

这一说法与中国传统文化中的“和而不同”哲学相呼应,儒家思想强调家庭和谐,但也注重个体的独立性与尊重。《论语》中孔子说:“君子和而不同,小人同而不和。”这意味着真正的和谐不是一味地融合,而是在尊重差异的基础上达成平衡。“一床不睡俩羊”正是这一思想的通俗表达:即使是最亲密的伴侣,也需要保持一定的个人空间,以避免不必要的摩擦。

现代社会的适用性

在快节奏的现代生活中,“一床不睡俩羊”的说法依然具有现实意义,随着城市化进程的加速,居住空间变得越来越紧凑,夫妻或家庭成员共享狭小空间的情况日益普遍,心理学研究显示,个人空间(personal space)的缺乏可能导致压力、焦虑甚至关系冲突,美国心理学家霍尔(Edward Hall)提出的“空间关系学”(Proxemics)指出,人类对个人空间的需求是本能性的,侵犯这一空间可能引发不适感。

在夫妻关系中,这一说法尤为重要,许多婚姻咨询案例表明,缺乏个人空间是导致夫妻矛盾的主要原因之一,一方可能习惯晚睡,而另一方则需要早休息;或者一方喜欢在卧室工作,而另一方则希望保持卧室的宁静,如果双方不能尊重彼此的空间需求,这些小摩擦可能逐渐积累,最终影响感情。“一床不睡俩羊”提醒我们,即使在最亲密的关系中,也需要通过沟通和妥协来维护边界。

这一说法也有其局限性,在现代社会,它不应被绝对化,随着家庭结构的变化和性别平等观念的普及,许多夫妻通过共享空间来增强亲密感,一些研究发现,适度的空间共享(如共同睡眠)可以促进情感纽带,尤其是在有孩子的家庭中。“一床不睡俩羊”更应被视为一种提醒,而非铁律,它的核心是倡导平衡:在亲密与独立之间找到适合自己的方式。

反思与延伸

“一床不睡俩羊”的说法不仅适用于家庭关系,还可以延伸到更广泛的社会领域,在职场中,团队成员需要协作,但也需要个人空间以发挥创造力;在社交网络中,虚拟空间的共享同样需要界限感,过度融合可能导致群体思维(groupthink),而适当的独立性则能激发创新。

从文化角度看,这一说法也反映了中华文化的实用主义智慧,它不像西方个人主义那样强调绝对的独立,也不像集体主义那样追求完全融合,而是倡导一种动态的平衡,这种平衡哲学在今天全球化的世界中尤为宝贵,因为它鼓励我们在多样性中寻求和谐。

“一床不睡俩羊”虽是一句古老的俗语,但其内涵却跨越时空,与现代生活息息相关,它提醒我们,无论是家庭、社会还是个人成长,都需要在亲密与独立之间找到平衡,在这个充满连接却又渴望隐私的时代,重温这一智慧,或许能帮助我们更好地 navigate 复杂的人际关系,最终实现真正的和谐。

通过尊重空间、培养包容,我们不仅能让“一床”睡下“俩羊”,还能让它们共同成长——这或许是这句古老谚语留给我们的最深启示。