本文目录导读:

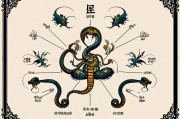

蛇,作为一种冷血动物,其生活习性深受环境温度的影响,在中国传统文化中,蛇常被赋予神秘、智慧甚至苦难的象征,如“蛇蜕皮”代表重生与挣扎,蛇在一年中的哪个月份最“苦”呢?从生物学和生态学角度来看,蛇的“苦”往往与生存挑战相关,而冬季的几个月——尤其是农历的十一月和十二月(公历12月至次年1月),无疑是蛇类最艰难的时期,本文将深入探讨蛇在冬季的生存困境,分析其苦楚的根源,并引申出对生命韧性的思考。

蛇的生理特性与环境适应

蛇是变温动物(ectothermic),意味着它们的体温调节依赖于外部环境,在温暖季节,蛇活跃于觅食、繁殖和蜕皮,但一旦气温下降,它们的代谢率急剧降低,活动能力减弱,冬季低温导致蛇无法维持正常生理功能,必须进入休眠状态(冬眠)以生存,冬眠期间,蛇会选择地下洞穴、岩石缝隙或腐烂树干等避寒场所,减少能量消耗,依靠体内储存的脂肪维持生命,这个过程本身充满风险:如果冬眠地点选择不当,蛇可能被冻死、饿死或成为捕食者的目标。

从月份来看,蛇的“最苦”时期通常集中在公历12月至次年1月,对应农历的冬月(十一月)和腊月(十二月),在这段时间,中国大部分地区气温降至冰点以下,尤其是北方地区,蛇类完全进入休眠,生命活动几乎停滞,在东北地区,蛇从10月底就开始准备冬眠,到12月时已深度休眠,面临极寒、食物匮乏和天敌威胁的多重考验,相比之下,南方地区蛇类可能稍晚进入冬眠,但12月至1月仍然是它们最脆弱的阶段。

冬季的生存挑战:饥饿、天敌与气候

蛇在冬季的“苦”首先体现在饥饿上,由于无法觅食,蛇必须依靠夏秋季节积累的能量储备,如果前期食物不足,蛇可能在冬眠中因能量耗尽而死亡,研究表明,幼蛇和体弱个体死亡率较高,因为它们储备有限,冬季气候变化无常,如突然的寒潮或雪灾,可能破坏冬眠场所,导致蛇暴露在低温中,2021年中国北方的一场罕见寒潮中,许多蛇类栖息地被冻结,造成了局部种群的衰退。

天敌威胁也是蛇冬季苦难的一部分,冬眠中的蛇防御能力极低,容易成为獾、狐狸甚至人类捕食的对象,在一些地区,蛇类还面临栖息地破坏的威胁,如城市化或农业开发减少了自然洞穴的数量,迫使蛇选择不理想的冬眠地点,增加了生存风险。

文化象征与生命启示

蛇的冬季苦难在文化中也有映照,在中国传统文化中,蛇与“蛰伏”和“忍耐”相关,如《易经》中的“潜龙勿用”,暗示冬季是积蓄力量的时期,民间故事中,蛇常被描绘为历经磨难后蜕变成龙的形象,这隐喻了苦难中的成长与重生,从哲学角度看,蛇的冬季之苦提醒我们:生命中的低谷往往是必要的过渡,正如寒冬为春天的复苏做准备。

现代生态保护视角下,蛇的冬季困境也呼吁人类关注气候变化和生物多样性,全球变暖可能导致冬眠模式紊乱,例如一些地区蛇类提前结束冬眠,却面临食物链断裂的风险,保护蛇类栖息地、减少人为干扰,是帮助它们度过苦冬的重要措施。

苦难中的生命韧性

蛇在12月至1月(农历十一月和十二月)是最苦的,这一时期它们面临生存的极限挑战,这种苦难也展现了生命的惊人韧性——通过进化适应,蛇类得以在寒冬中幸存,并在春天焕发新生,正如人类生活中的困难时期,蛇的冬眠告诉我们,忍耐与准备是克服逆境的关键,蛇的“最苦月份”不仅是一个生物学事实,更是一堂关于尊重自然、敬畏生命的课。

通过理解蛇的冬季之苦,我们或许能更好地反思自身与自然的关系,在快节奏的现代生活中,学会像蛇一样,在沉默中积蓄力量,等待重生的时机。