財,左貝右才,一個繁體字,便是一部文明史,貝殼曾是貨幣,才是獲取財富的能力與智慧,這方塊字裡,藏著先人對財富最質樸的理解:它既是具體的貝,也是抽象的才,在數字貨幣與虛擬交易日益盛行的今天,我們與財的關係正經歷前所未有的重塑,當財富愈發虛擬化,我們是否在失去什麼?又該如何守護那份關於財的永恆價值?

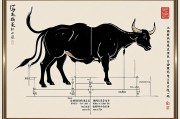

古代社會,財富具有觸手可及的質感。《詩經》中「握粟出卜」的記載,說明粟米曾作為交易媒介,貝殼因其堅固稀有,成為普遍接受的貨幣,「寶貝」一詞便由此而來,金銀銅錢的出現,延續了財富的實體性,人們積累財富的方式與土地、勞作息息相關,財富與價值之間存在著可見的連結,這種實體性帶來的不僅是安全感,更是一種與物質世界的真實連接,王夫之在《宋論》中談及財用,強調「量入為出」,體現了古人對實體財富的謹慎態度。

宋代交子開啟了財富符號化的進程,從紙幣到電子轉賬,再到加密貨幣,財富逐漸脫離實體形態,變為賬戶中的數字,這極大提高了交易效率,推動了經濟全球化,當代投資已高度虛擬化——股票、期權、衍生品,財富的增長不再依賴實物生產,而是數字的波動與預期的遊戲,財富與價值之間的連結變得模糊而脆弱,市場信心這種極其微妙的情感因素,竟能左右億萬資金的流向,我們進入了一個財富如空氣般無形也如海市蜃樓般虛幻的時代。

財富虛擬化帶來了深刻的認同危機,當財富只剩屏幕上跳動的數字,人們與財富的情感連接和價值感知大幅減弱,消費主義趁虛而入,鼓勵人們通過瘋狂購物來重新確認財富的真實性——買得越多,似乎越能證明「我擁有」,這種心理補償機制,導致了現代人的種種財務困境:過度負債、衝動消費、對數字增長無止境的焦慮,我們失去了古人「一簞食一瓢飲」也能自在從容的心境,成為被無形財富驅趕的奴隸。

更值得警惕的是社會財富觀念的蛻變,當財富創造與實體生產脫鉤,投機行為往往比誠實勞動更容易獲利,「勤勞致富」的傳統倫理受到挑戰,資本自我增殖的邏輯被無限神化,財富本身成為最高目的,而非實現美好生活的手段,我們開始用財富數字定義一個人的價值,而非他的品格、才學或對社會的貢獻,這種異化使得社會價值觀趨向單一和功利,古人所珍視的「義利之辨」在當代社會幾乎淪為空談。

面對這些挑戰,我們或許需要回歸「財」字的原始智慧——平衡「貝」與「才」。「貝」代表財富的物質形態,無論如何演變,其本質是服務人類生活的工具。「才」則是創造、管理和運用財富的智慧與德行,這要求我們在財富虛擬化的大潮中保持清醒:擁抱技術帶來的高效便捷,同時堅守那些永恆的價值原則。

我們需要重建與財富的健康關係,財富不應是人生的終極目標,而是追求幸福生活、實現個人價值和促進社會福祉的工具,這意味著我們應當培養金融素養,理解虛擬財富背後的實質價值;應當踐行理性消費,避免用物質填補精神空虛;應當重視財富的社會責任,通過慈善與共享讓財富創造更大意義,蘇軾在《前赤壁賦》中寫道:「苟非吾之所有,雖一毫而莫取。」這不僅是廉潔宣言,更是對財富的深刻洞察——真正的擁有,不在佔有多少,而在能否恰當地利用。

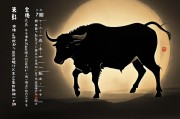

「財」的旅程仍在繼續,從沉甸甸的貝殼到輕飄飄的數字,人類追求財富、創造財富、管理財富的故事,本質上是文明發展的縮影,在可見的未來,財富形態還將不斷演變,或許會出現超越我們今天想像的形式,但無論形態如何變化,財富的真諦不會改變——它最終服務的,是人的福祉與社會的進步,我們需要傳承「財」字中的古老智慧,讓科技為財富注入活力,讓人文為財富賦予溫度,在貝殼與數字之間,找到那個永恒的平衡點,唯有如此,我們才能在這個變動不居的時代,既享受現代財富形式的便利,又不迷失於虛擬的迷霧,最終實現個人與社會的真正繁榮。