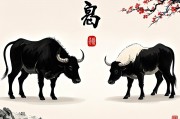

“互为孽缘”四字,常被轻率地抛掷于情感失败的叙事中,仿佛一句宿命的判词,这看似简单的词汇,实则包裹着一个深邃的哲学迷局:它绝非单向的迫害或无辜的受害,而是一场由两个人共同编剧、主演,并在痛苦中彼此滋养的复杂共舞,其真正含义,在于一种双向的、纠缠的、且往往具有隐秘共生性的激烈关系,它如镜,映照出的正是我们自身最不愿直视的阴影。

何为“孽缘”?“孽”为罪孽、灾祸,“缘”为联结、因果,二字相合,暗示了一种带来痛苦的深刻联系,而“互为”一词,则是解开通往真相的密钥,它斩断了简单化的受害者叙事,将责任的指针同时指向两端,这不是一个猎人与猎物的故事,而是两个灵魂因某种内在的契合与缺失,被无形之力捆绑,彼此折磨却又难以分离的戏剧,这种关系遵循着一种近乎物理学的作用力与反作用力定律——你的每一分控制,都匹配我的半分屈从与半分抗拒;我的每一次情绪索求,都呼应你的半分厌弃与半分满足,双方都在这个闭环中既是施动者,亦是受动者,共同维持着这场令人疲惫却无法停歇的轮回。

在这场共谋中,自我与他者的界限变得模糊不清,我们为何会被特定之人强烈吸引,即便深知其带来的可能是痛苦?法国精神分析学家拉康的“镜像理论”或可提供一种解释:他人如同一面镜子,我们通过这面镜子确认自我的存在,那个与我们“互为孽缘”的人,往往能精准地照见我们内心深处最隐秘的匮乏、最不安的焦虑,乃至最陌生的自我部分,这种照见固然带来痛苦,但这种痛苦却奇异般地令人感到“熟悉”甚至“真实”,痛苦本身成为了确认自我存在的一种方式,我们与那个“孽缘”对象纠缠,在某种程度上,是在与镜中那个残缺、真实却不愿承认的自我角力,他者即地狱,但有时,他者亦是那个唯一能让我们看清自己身处何地的人。

更进一步,“互为孽缘”的难以割舍性,恰恰源于一种扭曲的共生需求,健康的爱是两个独立个体的相互滋养,而孽缘的共生,则像是两株缠绕在一起的藤蔓,彼此依赖以求生存,却在纠缠中相互阻碍阳光,最终双双畸形生长,这种关系满足了双方某种深层的心理需求:或许是一方需要依靠另一方的依赖来确认自己的价值,另一方则通过持续的付出与痛苦来扮演悲剧的主角,以此逃避面对自身人生的虚无,分离之所以困难,并非仅仅因为情感的依恋,更是因为剥离对方,意味着要直面那个一直被这种激烈关系所掩盖的、空洞而陌生的自己,那份痛苦,或许比纠缠本身的痛苦更为可怕。

洞察“互为孽缘”的共谋本质,并非为了进行道德审判,分配罪责,恰恰相反,它是走向疗愈与超越的第一步,当我们能跳出单纯的受害者叙事,冷静地审视这段关系中的互动模式——我为何回应?我为何沉溺?我在其中获得了什么(哪怕是扭曲的满足)?——我们便开始了真正的自我对话,这段孽缘,由此从一个外在的灾难,转变为一个内在修行的道场,它的终极意义,不在于惩罚,而在于启示;不在于纠缠过去,而在于照亮未来。

最大的勇气或许不在于果断地斩断孽缘,而在于有能力在这场纷繁复杂的纠缠中,清晰地辨认出属于自己的那一半责任,那份隐藏的需求,那个等待被接纳的阴影,当我们能真正拥抱镜中那个完整的自己——无论是光明的还是阴暗的——我们与外界的关系才能真正走向成熟与自由,互为孽缘,终其本质,是一场通往自我深处的渡劫,渡过去,便不再需要孽缘这面镜子,因为我们自己,已成为了光。