本文目录导读:

在中国民间信仰中,财神形象多元,既有赵公明、关公等正统神祇,也有历史人物被赋予财富象征的意义,春秋时期的范蠡常被提及为“财神”或“商圣”,但他的身份是否真的符合财神的神格?这一问题不仅涉及历史事实,更折射出中国文化中对财富、智慧与道德的独特理解,本文将深入探讨范蠡的生平、商业成就及其在后世的神化过程,以回答“范蠡是财神吗”这一核心问题。

范蠡的历史形象:谋臣与商圣

范蠡(约公元前536年—公元前448年),字少伯,春秋末期楚国宛地(今河南南阳)人,是越王勾践的重要谋臣,在吴越争霸中,他辅佐勾践“卧薪尝胆”,最终灭吴复国,展现了卓越的政治和军事智慧,范蠡的真正传奇始于他功成身退后的生涯,史书记载,他辞官后化名“鸱夷子皮”,辗转至齐国从事商业活动,后又迁居陶地(今山东定陶),称“陶朱公”,通过“与时逐利”的策略,范蠡三次聚财巨万,又三次散财于民,被后人誉为“商圣”。

从历史角度看,范蠡的核心身份是政治家、战略家和商人,而非宗教意义上的神祇,他的商业哲学强调“知斗则修备,时用则知物”,主张根据市场变化灵活经营,同时注重道德和社会责任,这种“富好行其德”的理念,使他在中国文化中成为智慧与财富结合的典范。

财神信仰的演变与范蠡的“神化”

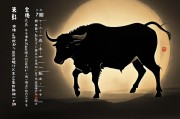

财神信仰在中国由来已久,但其体系复杂,并无统一标准,正统道教中的财神多为赵公明(武财神)或比干(文财神),而民间则常将历史人物如关公、范蠡等奉为财富象征,范蠡被尊为财神,主要源于明清时期商品经济发展和市民文化的兴起,商人群体需要一位兼具智慧与道德的偶像,范蠡的“三聚三散”事迹恰好符合这一需求——他不仅善于致富,更乐于施舍,体现了“取之有道,用之有度”的财富观。

这一神化过程并非官方认证,而是民间自发推动,在江南地区,商人常供奉范蠡像以祈求财运;一些地方戏曲和文学作品中,他也被描绘为“活财神”,与赵公明等宗教神祇不同,范蠡从未被纳入道教或佛教的正式神谱,其崇拜更多是一种文化象征而非宗教崇拜。

范蠡作为财神的争议与合理性

尽管范蠡被广泛视为财神,但这一身份存在争议,从神格属性看,财神通常具备超自然力量,如赐福、驱邪等,而范蠡是历史人物,其影响力源于人文而非神性,他的核心成就集中在政治和商业领域,与财神“主管财运”的职能并不完全吻合,有学者指出,将范蠡称为“财神”是一种误读,实为后人对其商业智慧的推崇。

这种神化具有文化合理性,在中国传统中,财富往往与道德修养紧密相连,范蠡的散财行为符合儒家“仁者爱人”和道家“功成身退”的理想,使财富积累脱离了铜臭气息,升华为一种道德实践,他的经营理念——如“夏则资皮,冬则资絺”(反周期投资)——对后世商业思想影响深远,甚至被现代经济学引用,范蠡作为“财神”,实质是智慧与道德的化身,而非迷信对象。

现代意义:范蠡精神的当代启示

在今天,范蠡的形象依然具有现实意义,他的故事提醒我们,财富追求需以智慧和社会责任为基础,在商业社会中,范蠡的“三聚三散”可解读为一种可持续的财富观:赚钱不是终点,如何用财富造福社会才是关键,他的急流勇退(离开政坛)和跨界成功(从政转商),也为现代人提供了生涯规划的启示。

范蠡并非宗教意义上的财神,但他是中国文化中独一无二的“商圣”和财富象征,他的神化是民间对智慧、道德与财富融合的向往,反映了中国人对“义利合一”理想的追求,或许,范蠡的真正价值不在于是否被奉为神祇,而在于他留给后世的那份超越时代的智慧:真正的财富,不仅是金钱的积累,更是人生的圆满与社会的贡献。