昨夜,我又陷入了那个循环往复的噩梦:无数细小的黑色虫子从四面八方涌来,密密麻麻地覆盖全身,它们无声地蠕动,穿透皮肤,钻入骨髓,惊醒时汗水浸透睡衣,那种被亿万微小生命体吞噬的触感仍在神经末梢跳跃,这不仅是我的私人梦魇——心理学研究表明,梦见虫群缠身是人类最高频的噩梦场景之一,其普遍性超越了文化边界,成为集体潜意识中的共同恐惧符号。

从精神分析视角看,密密麻麻的虫子从来不只是虫子,弗洛伊德在《梦的解析》中指出,梦中昆虫往往象征被压抑的焦虑和未被处理的情绪碎片,荣格则进一步认为,此类梦境是集体潜意识的原型显现,虫群代表着个体无法控制的潜意识内容正试图冲破心理防线,当现实生活中的压力超过心理承载阈值,这些被压抑的能量便在梦中化为虫群,以最原始的恐惧形态发出警告,那些在白天被理性秩序压抑的不安、委屈与愤怒,终于在夜晚挣脱束缚,化作虫海将我们吞没。

现代心理学通过脑成像技术发现,梦见虫群缠身时,大脑中负责处理威胁信号的杏仁核异常活跃,而前额叶皮层的调控功能相对抑制,这种神经状态的失衡揭示了一个真相:虫群噩梦本质上是大脑在夜间进行威胁模拟时出现的“系统过载”,当我们身处高度不确定的环境中,大脑会试图通过噩梦来演练应对极端威胁的场景,而虫群正是这种演练的具象化表现——无数不可控的微小威胁源,对应着现实生活中那些难以逐一解决却持续带来压力的琐碎烦恼。

在符号学层面,虫群的密集形态具有多重隐喻维度,社会学家指出,后工业时代的人们常常梦见虫群,实则映射着对群体性生活的深层焦虑:地铁里拥挤的人群、屏幕上瀑布流的信息、工作中无止境的任务清单,这些现代性体验在潜意识中被编码为“密密麻麻的虫群”,每一只虫子都可能是某个具体的小压力源,但当它们汇聚成无边无际的整体时,就形成了令人窒息的压迫感,在这个意义上,梦中的虫子是我们异化了的社会关系的恐怖变体。

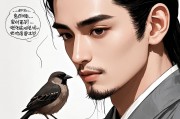

面对这类梦境,传统解梦方法往往显得力不从心,但现代心理干预提供了新思路,梦境日志技术建议记录每次虫群梦的细节:虫子的种类、运动方式、出现情境,这些细节实则是潜意识提供的解密线索——甲虫可能象征顽固的问题,蠕虫可能代表隐秘的恐惧,飞虫可能暗示迅速传播的焦虑,通过认知行为疗法中的意象重整技术,患者可以在清醒状态下重新进入梦境,尝试改变梦中叙事的走向:想象虫群化作飞鸟散去,或变为流水滑过身体,这种干预不是简单的梦的改写,而是重塑大脑对威胁信息的处理模式。

更具哲学意味的是,虫群噩梦可能指向人类存在的根本境况,德勒兹与加塔利在《千高原》中提出的“根茎理论”恰与虫群意象暗合:我们生活在一个无中心、无等级却无限连接的世界中,就像地底纠缠的虫群网络,梦中的窒息感,或许正是个体意识对这种无边互联存在的本能恐惧,而那些包裹我们的虫子,何尝不是我们自身分散性的体现?每一个被现代社会分割又重组的自我碎片,都在梦中以虫子的形态回归,提醒着我们存在的复杂性与多样性。

当我再次从虫群梦中惊醒,我开始学会不立即逃离那种恐惧,而是静静回味那个被无数生命体覆盖的瞬间,尝试理解潜意识通过这个骇人意象传递的信息,那些密密麻麻的虫子,或许是心灵生态系统中的分解者,它们正在处理我们意识中堆积的情感残骸,这场令人战栗的相遇,与其说是噩梦,不如说是深层自我进行的极端心理清洁——只不过以了一种我们尚未学会优雅接受的方式。

虫群终会散去,但它们爬过的痕迹永远改变了我们对自我认知的地形,每一次这样的梦境,都是潜意识发出的一次加密信函,等待我们在清醒世界破译其中关于生存的警示与启示。