在十二生肖的轮回舞台上,羊年总是带着一种特殊的气质悄然降临,它不像威猛的虎那样令人敬畏,也不如灵动的猴那般引人喝彩,却以独有的温和姿态,在中华文明的长卷上留下淡雅而深刻的印记,羊作为属相,早已超越简单的纪年符号,成为一种文化隐喻,承载着华夏民族对和谐、仁爱与美的永恒追求。

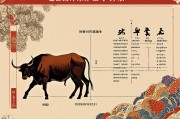

考诸史前,羊的身影已与华夏初民的生活紧密交织,新石器时代的遗址中,羊骨与陶器上的羊纹饰默默诉说着远古的故事,商周青铜器上,饕餮纹中常融入羊角元素,彰显着神秘与威严,羊在古代中国社会具有多重象征意义:“羊”通“祥”,《说文解字》释“羊”为“祥也”,故青铜礼器常被称为“吉金”,羊形器物则直接寓意吉祥;“美”字从羊从大,寓意“羊大为美”,揭示出古人以羊体肥硕为美的审美观;“善”字同样从羊,体现出羊性与善良品德的关联;“義”字从我从羊,彰显着个体与社群的和谐统一,这些深嵌于汉字基因中的密码,无声地印证了羊文化在华夏文明中的核心地位。

生肖体系源于古代的天文历法与动物崇拜,至迟在战国时期已具雏形,羊能跻身十二生肖之列,绝非偶然,在古代农耕文明中,六畜兴旺是家族繁盛的重要标志,羊作为六畜之一,以其温顺易养、浑身是宝的特性,成为财富与安乐的象征,这种物质层面的实用性,逐渐升华为精神层面的文化认同,羊的温和天性契合了儒家倡导的“温、良、恭、俭、让”美德,使其成为仁德君子的人格化身,在古代祭祀体系中,羊更是重要的牺牲,承担着沟通人神的神圣使命,这进一步强化了其文化地位。

深入比较十二生肖的文化意象,羊的独特性愈发清晰,与虎的凶猛、鼠的机巧、马的奔放不同,羊代表着一种内在的韧性而非外放的强势,这种特质使属羊之人常被赋予温和、善良、富有同情心的性格标签,甚至偶尔被误解为柔弱,然而历史的真相告诉我们,温顺从不等于软弱,回溯中华文明进程,那些最持久的力量往往并非来自狂风暴雨式的征服,而是如春雨润物般的渗透与坚持,儒家思想强调“仁者爱人”“以和为贵”,道家主张“柔弱胜刚强”,这些塑造中华民族性格的核心哲学,与羊的象征意义异曲同工,汉代初年推行“与民休息”的国策,成就文景之治;丝绸之路上的商队不以刀剑开道,而以丝绸瓷器传递友好,这些皆是“羊性”智慧在历史中的伟大实践。

属羊之人常被赋予艺术气质与审美天赋,这并非无稽之谈,从“羊大为美”的文字起源,到传统绘画中牧羊场景的诗意呈现,羊与华夏审美传统有着深刻联系,古代文人雅士追求含蓄内敛、中庸平和的艺术境界,恰如羊之温婉,诸如《诗经》中“羔羊”篇以洁白的羔羊皮喻指士大夫的品德高洁,后世书画中“三阳开泰”(以三只羊象征冬去春来)成为经典题材,无不彰显着羊与文人精神的深度契合,这种艺术气质,本质上是将道德追求与审美体验融为一体的生命智慧。

当代社会的竞争法则崇尚狼性,追求效率与扩张,使羊所代表的温和、包容、与自然和谐共处的价值面临挑战,然而正因如此,羊年以及属相羊的文化内涵更显其珍贵,它提醒着我们:文明的发展不应只有一种节奏,成功的定义不应只有一种标准,在快速变化的时代,那些属羊者与生俱来的同理心、合作精神与坚韧耐性,正是构建和谐社会、应对全球性挑战不可或缺的品质。

当我们庆祝羊年,迎接属羊的新生命时,我们不仅仅在延续一个古老的纪年传统,更是在重温一种深植于民族血脉中的生存智慧:以柔克刚的辩证法则、对和谐大同的社会理想、以及内在的道德坚守,羊作为属相,它的文化之旅是一场精神的远征——从远古的祭祀牺牲到现代的精神符号,它始终承载着中华民族对美好生活的向往与实践,在这个意义上,每一个羊年都是一次文化的重温,每一次对属相的追溯都是一次精神的返乡。