本文目录导读:

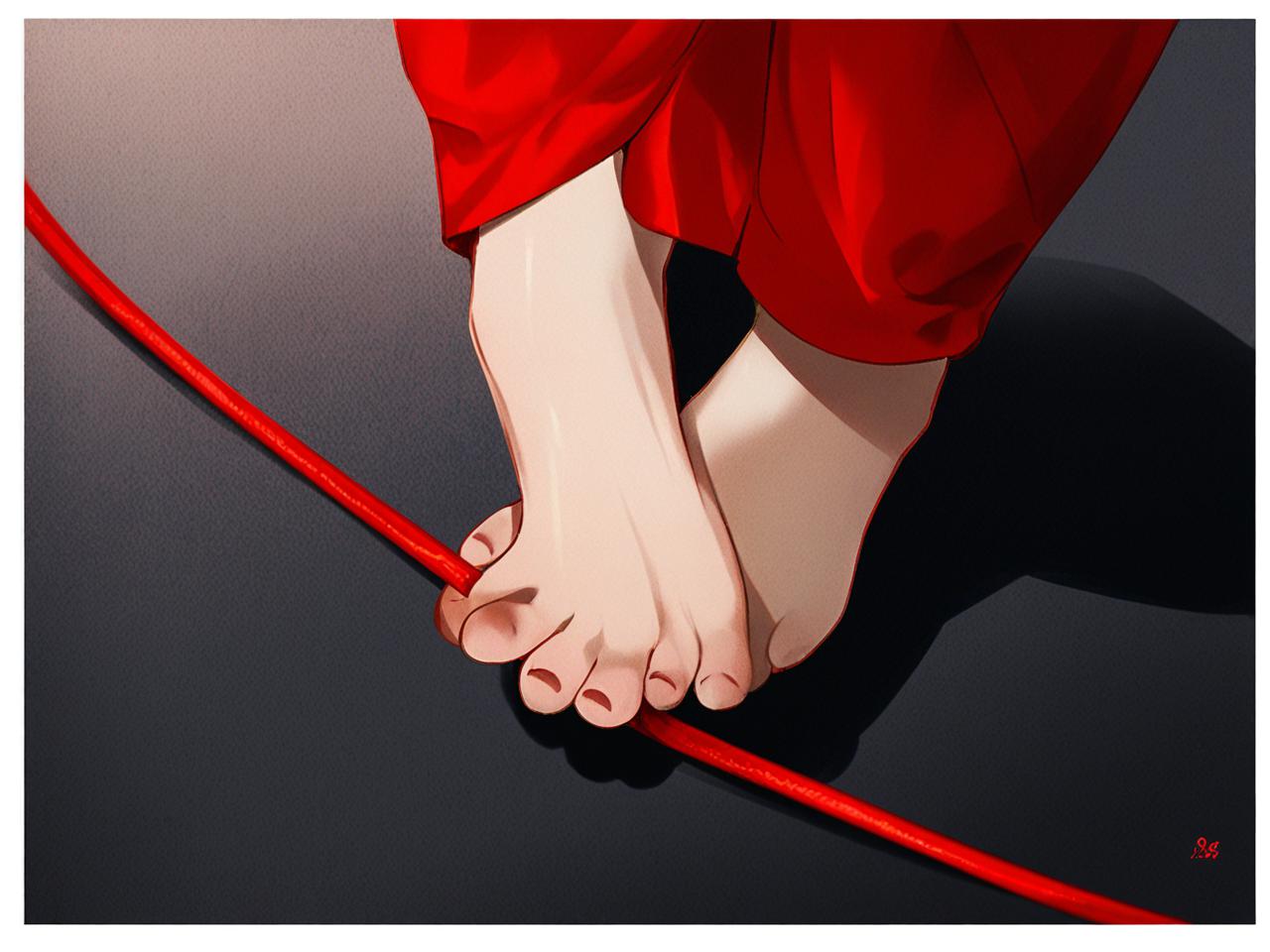

在人际交往中,尤其是亲密关系中,“感情踩红线”是一个常见却容易被忽视的概念,它指的是在情感互动中,一方或双方跨越了对方或关系本身设定的底线、原则或边界,从而引发冲突、伤害甚至关系破裂的行为,这些“红线”可能涉及尊重、忠诚、隐私或个人价值观等方面,往往是关系中不可妥协的核心部分,理解“感情踩红线”的含义,不仅有助于维护健康的关系,还能促进自我成长和情感智慧。

红线的本质:个人边界与关系契约

感情中的“红线”并非凭空而来,而是基于个人的边界(boundaries)和关系的隐性契约(implicit contract),个人边界是每个人在情感、心理和物理上设定的限制,用以保护自己的尊严、安全和幸福感,一个人可能将“禁止欺骗”视为红线,因为这触及了信任的核心;另一个人可能将“尊重个人空间”作为底线,以避免被控制或压抑,这些边界往往通过日常互动、沟通或文化背景逐渐形成,并在关系中成为一种默契。

当一方“踩红线”时,本质上是在违反这种契约,这种行为可能是有意的(如明知对方介意却故意隐瞒),也可能是无意的(如因文化差异或沟通不足而越界),但无论动机如何,踩红线的后果通常是相似的:被侵犯的一方感到受伤、愤怒或失望,而关系本身也可能面临危机,在爱情中,出轨常被视为典型的踩红线行为,因为它直接破坏了忠诚的契约;在友情中,背弃秘密或利用信任也可能踩到红线。

为什么人们会踩红线?

踩红线的行为背后,往往隐藏着复杂的原因,缺乏自我意识或共情能力可能导致一方忽视对方的感受,有些人可能过于自我中心,无法感知伴侣的边界;另一些人则可能因成长环境或过往经历,习惯于模糊的边界(在原生家庭中从未学会尊重隐私),关系中的权力动态也可能起作用:强势的一方可能故意踩红线以测试或控制对方,而弱势的一方可能出于恐惧或依赖而容忍这种行为。

社会和文化因素也不容忽视,在一些文化中,“大男子主义”或“传统性别角色”可能合理化某些踩红线行为(如过度干涉伴侣的生活),而在另一些文化中,个人主义价值观则强调边界的重要性,社交媒体和现代快节奏的生活方式,也可能加剧沟通不足,使人们更容易无意中越界。

踩红线的后果:从信任破裂到自我迷失

当红线被踩踏时,最直接的后果是信任的侵蚀,信任是关系的基石,一旦被破坏,修复往往需要漫长的时间和努力,研究表明,频繁的踩红线行为会导致情感疏离、焦虑甚至抑郁,被侵犯的一方可能陷入自我怀疑:“是不是我太敏感了?”或“我该不该原谅?”,这种内耗不仅损害心理健康,还可能让人在关系中失去自我。

更严重的是,如果踩红线成为模式(情感虐待或操控),它可能演变为关系暴力,长期容忍踩红线行为,会让人逐渐放弃自己的边界,导致自我价值感降低,正如心理学家布伦纳·布朗(Brené Brown)所言:“设立边界不是自私,而是自爱的表现。”忽视红线,最终可能让人迷失在他人期望中。

如何避免踩红线?沟通、尊重与自省

健康的关系建立在相互尊重和清晰沟通之上,避免踩红线的第一步是主动了解对方的边界,这需要通过开放式的对话(如“什么会让你感到不舒服?”)来探索彼此的底线,而非假设或猜测,培养共情能力:试着站在对方角度思考,预见行为可能带来的影响,如果你知道伴侣重视独处时间,就不要强行侵入他们的空间。

自我反省至关重要,定期审视自己的行为:是否曾无意中越界?是否因情绪或压力而忽视了他人的感受?设立个人红线并勇敢表达,也是预防冲突的关键,你可以明确告诉伴侣:“我需要 honesty,任何隐瞒都会让我感到受伤。”这种透明化不仅保护了自己,也教育了对方如何尊重你。

学会道歉和修复,如果不慎踩了红线,真诚的道歉(包括承认错误、表达悔意并改正行为)可以帮助修复关系,但记住,反复踩红线可能意味着关系本身存在问题,这时寻求专业咨询或考虑结束关系或许是更健康的选择。

红线作为情感的指南针

“感情踩红线”不是一个抽象的概念,而是情感世界中的现实指南针,它提醒我们,爱和关系并非无条件的许可,而是需要边界和尊重的动态平衡,通过理解红线的含义,我们不仅能避免伤害他人,还能守护自己的心灵家园,健康的关系不是没有冲突,而是能在踩红线时及时刹车,共同成长,正如一句话所说:“最好的爱,是知道哪里该止步,哪里该前进。”