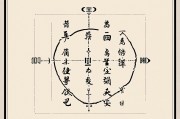

在中国传统哲学中,五行六亲关系表不仅是一张命理分析工具,更是理解古代社会家庭结构与伦理关系的密码本,它以五行(金、木、水、火、土)的生克制化理论为框架,将家庭角色归纳为“六亲”(父母、兄弟、妻子、子女等),并通过五行属性赋予其动态关联,这一体系融合了《周易》的象数思维、儒家的伦理观念与道家的自然哲学,成为中国古代社会关系的一种元语言。

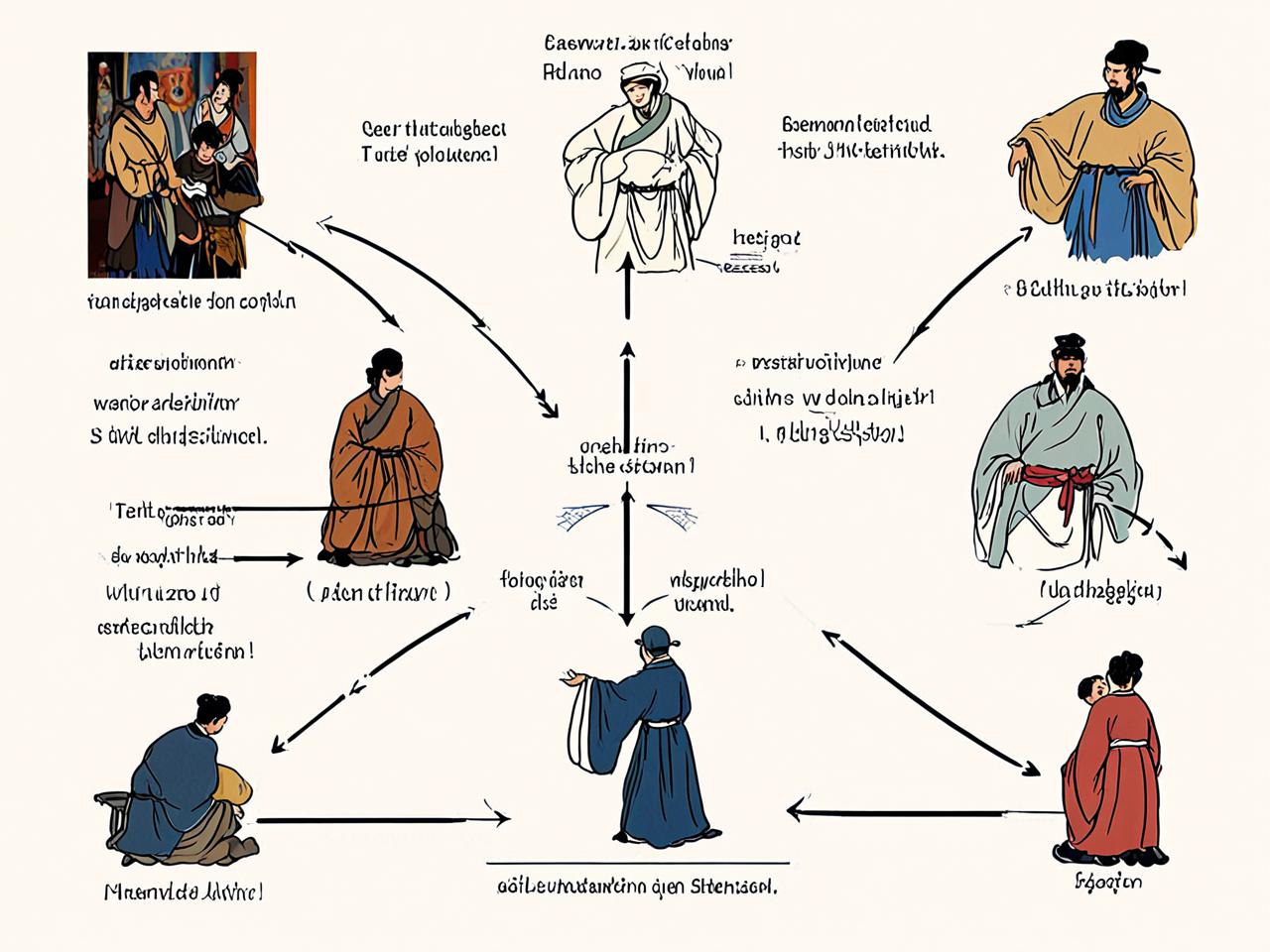

五行六亲关系表的核心逻辑建立在五行生克与六亲定位的交叉映射上,在男性命盘中,“克我者为官鬼”(象征事业与压力),“我克者为妻财”(象征配偶与财富),“生我者为印绶”(象征母亲与学识),“我生者为食伤”(象征子女与创造力),“同我者为比劫”(象征兄弟与同辈),这种分类并非机械对应,而是通过五行流转揭示家庭角色间的相生相扶与相克制约,水”生“木”,对应母亲(印绶)对子女(食伤)的滋养;而“火”克“金”,则可能映射妻子(妻财)对事业(官鬼)的潜在影响,这种动态平衡体现了中国传统文化中“和而不同”的伦理观。

这一体系的深层意义远超命理术数,它实则是宗法社会结构的哲学化投射:通过将人伦关系纳入五行宇宙论,赋予家庭角色以自然法则的必然性,儒家“父慈子孝、夫义妻听”的伦理规范,在五行图中被转化为“水生木”“土克水”等不可违逆的自然规律,使社会秩序获得形而上的合法性,唐代《五行大义》已将君臣父子关系与五行一一对应,宋代程朱理学更将“理”与“气”的哲学注入五行六亲体系,使其成为天人合一思想的具体表达。

从现代视角看,五行六亲关系表揭示了中国人独特的家庭认知范式,相较于西方个体主义的家庭观,中国传统更强调角色间的动态平衡与系统联动,婆媳关系”在五行中常映射为“火”(媳妇)与“水”(婆婆)的相克相生,解决矛盾需借助“木”(儿子/丈夫)的调和作用,这种系统思维至今仍影响中国家庭的冲突处理方式,该体系也暴露出历史局限性,如对女性角色的刻板定位(“妻财”的物化隐喻)与封建等级秩序的固化。

尽管现代社会中五行六亲的命理功能逐渐淡化,但其思维模式仍潜移默化地存在,例如企业管理的“五行团队模型”借鉴相生相克原则配置人才,家庭治疗领域也开始关注中国家庭特有的“关系动力学”,这份古老的关系表图解,最终启示我们:中国传统的家庭伦理既是一种文化编码,也是一套生存智慧——它教会人们在复杂的关系网络中寻找动态平衡,在约束与滋养中实现个体与集体的共生。

正如《易经》所言“观乎人文,以化成天下”,五行六亲关系表不仅是命理工具,更是理解中国人伦社会的一把钥匙,在当代家庭结构剧变的背景下,重读这一体系,或许能帮助我们更深刻地审视传统与现代、个体与家族、自然与人文之间的永恒命题。